運動の先頭に青年が

平和で安全・安心、震災からの復興を 思いつなぎ駆けぬける

第33回県内一周反核・平和マラソン 岩手自治労連青年部

▲震災から7年。ようやく住宅建設が本格化した山田町内を走るランナー

岩手自治労連の青年たちが6月5~8日の4日間で広大な岩手県を走り抜けました。この反核・平和マラソンは、1986年の国際平和年に、「青年がもっと核兵器廃絶運動の先頭に」との思いで始まり、今年で33回目となります。核兵器廃絶と平和な世界、そして震災復興への思いを、青年たちはタスキに託しました。

許さない 過労死増やす「高プロ」制度が成立

▲連日国会前で抗議をつづけてきた自治労連の仲間

安倍政権は通常国会を7月22日まで延長し、「高度プロフェッショナル(高プロ)制度」を含む「働き方改革」関連法を6月29日に採決し成立させました。

2018夏季闘争スタート

安心して働ける職場へ

▲伊予市職労の団体交渉

夏季闘争が全国で始まり、各地の地方組織・単組では正規・非正規が力を合わせて「安心して働ける職場へ」と、要求実現と職場改善をめざしてとりくみをすすめています。

安倍政権の保育政策が公立保育所に及ぼす影響を考える

「幼児教育・保育無償化」の動向と問題

学習会を開催

▲自治労連本部で開かれた学習会・意思統一集会で保育をめぐる動向を学ぶ参加者

「安倍政権の保育政策が公立保育所に及ぼす影響を考える」学習会・意思統一集会が6月10日、東京で16都府県から66人が参加して開催され、「幼児教育・保育無償化」など保育をめぐる動向と問題点を学び合い、今後のとりくみを確認しました。

「裁量的、高度な判断が必要となる場合などは、市区町村の職員が直接行うべき」

窓口業務は直営で充実させるべき

法務省が事務連絡

▲昨年5月の衆議院総務委員会で、窓口業務の重要性と法改正の問題点を意見陳述した自治労連福島功副中央執行委員長(当時)

自治労連が15府省と交渉実施

▲岩手・福島など被災地の代表とともに総務省・復興庁と交渉

政府が6月末から7月にかけて概算要求基準を決めて政府予算案の作成に着手することをふまえ、自治労連は、6月4~11日にかけて自治労連の「基本要求」をもとに15府省と交渉を実施し、職場や地域で起きている問題や実態を各府省に伝え、政府の予算要求に反映させることを求めています。

「9条改憲NO! 3000万人署名」

1350万筆を提出

▲5野党1会派に署名を手渡した猿橋均自治労連中央執行委員長(左から2人目)

「安倍9条改憲NO! 3000万人署名」の提出集会が6月7日に衆議院第一議員会館内で開催され、自治労連提出分含む約1350万筆が、5野党1会派に手渡されました。マスコミも詰めかけるなど、注目を集めました。

主張 2018夏季闘争

最賃・人勧闘争で、生計費にもとづく賃金引き上げを実現しよう

消防力の充実をめざして

団結権の獲得に向けて奮闘する消防職員の自主組織

▲2008年にスイス・ジュネーブにあるILO(国際労働機関)本部へ消防職員の団結権保障について要請に行きました

「全国消防職員ネットワークの会」、通称「ファイヤー・ファイターズ・ネットワーク(FFN)」を御存知ですか? 結成21年目を迎えた消防職員による自主的組織について、FFN会長の松永幸雄さんにその歴史ととりくみ、消防職員をとりまく課題を聞きました。

第20回 現業評全国学習交流集会 in 福岡市

住民の安全・安心こそ私たちの働きがい

6月9~10日

自治労連現業評議会主催の第20回全国学習交流集会が、福岡市で開催されました。

すすむ非正規公共評(43)

「つながろう」「声をあげよう」が合言葉

京都自治労連 京都市職労

▲会計年度任用職員制度の学習会

京都市職労は、喫緊の課題として、嘱託員の要求実現と組織化に力を入れています。これまで組合が勝ち取ってきた嘱託員の経験加算や臨時報酬(一時金)などが、会計年度任用職員制度切り替えを名目になくなれば、京都市で働く約1700人の嘱託員と臨時パート職員に大きな影響を及ぼすからです。

シリーズ13 いちから学ぶ仕事と権利

全国一律の最賃制度で格差是正を

最低賃金決定の仕組み

最低賃金法にもとづいて、毎年10月頃に改定される最低賃金ですが、最低賃金の改定額はどうやって決められているのでしょうか。

第32回 千葉県地方自治研究集会

憲法が求める姿に行政を引き戻そう

▲公務のあり方をエピソードも交えて講演する前川喜平さん

自治労連千葉県本部主催の第32回千葉県地方自治研究集会が6月23日、「憲法を活かして、住民と職員とが希望を持てる自治体と職場を語り合うこと」をテーマに開催され、千葉県内外から247人の参加がありました。

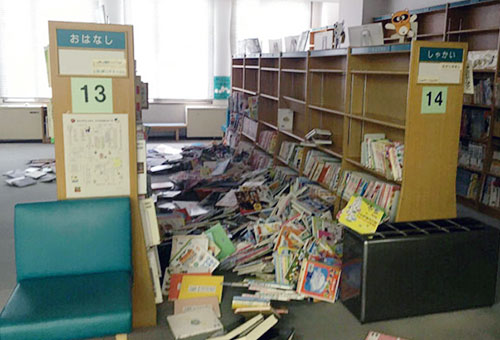

大阪北部地震

自治労連本部よりカンパのお願い

▲写真は吹田市立図書館の地震後の様子

大阪・高槻市を震源地とする大阪北部地震が、6月18日に発生し、大阪、京都、兵庫をはじめ近畿各府県に被害が広がりました。

自治体にはたらく青年のつどい in 福島

原発事故から7年 福島の現状と課題を再確認

6月9~10日

▲全国から16地方組織99人が参加しました

今月の連載・シリーズ

7冊目

松原 始 著

雷鳥社 2013年1月発行 B6判・399ページ 定価:1,600円+税

第29録

日本最北の私鉄で立倭武多(たちねぷた)祭へ

青森県津軽地方・五所川原市

〔48〕

静岡・浜松市関連一般労組 具志堅(ぐしけん) リディア 鮎美(あゆみ)さん

Collection48

第79品

広島市職労 平野 あゆみさん

広島お好み揚げを披露します