自治研全国集会プレ企画 第11回 高知県地方自治研究集会

誰もが安心してくらせる地域へ

地域の現状と実践に密着して議論

▲県内各地から、約90人が参加(上) 高知県内のコンビニエンスストア調査を軸に、主要産業や就業構造の変遷を解説した高知大学の岩佐和幸教授(右)

今年10月に高知市で「第14回地方自治研究全国集会」が開催されます。これに先立ち高知県地方自治研究集会が、5月19日に開催され、記念講演「高知の地域調査から見る地方自治と地域づくり」をはじめとして、地域の現状と実践に密着した課題を全体会と分科会で議論しました。

5・25中央行動 2018夏季闘争

安倍「働き方改革」は許さない

8時間働けば普通にくらせる賃金を

▲国会へ請願デモを行う全国から集まった自治労連の仲間

全労連・国民春闘共闘が5月25日に主催した中央行動には、全国から700人以上が駆けつけ「8時間労働制」の堅持とともに「人間らしいくらしができる賃金」の確立などを求めました。自治労連は全国から177人が参加。「夏季一時金闘争勝利」などの要求を結集する場としてとりくみました。あわせて「正規・非正規つなぐアクション」を推進する院内集会を開催し、各地のとりくみを交流しました。

働く人が大切にされる社会を

5・22 日比谷野音集会2018

「働き方改革一括法案」の廃案を求める日本労働弁護団が主催の「日比谷野音集会2018」には、国会議員、労働組合、学者、過労死を考える家族の会、市民など1800人が参加し、「廃案」の声を上げました。

「職場・地域からまともな労働組合運動をすすめる」交流集会

正規・非正規の思い交流し要求実現へ

東海・北信ブロック協議会

▲東海北信8県の仲間が集まり交流を深めました

自治労連東海・北信ブロック交流集会が、5月26~27日に、静岡・浜松市内で開催され、2日間で90人が参加しました。

仲間の実践を学び要求の前進を

自治労連第57回中央委員会を開催

▲各地のとりくみを聞く中央委員のみなさん

自治労連は「2018年国民春闘」の到達点と課題、当面する夏季闘争のたたかいに向け第57回中央委員会を5月11~12日横浜市内で開催し、全体で254人が参加しました。議案に対して、中央委員31人からの発言を受けて執行部答弁を行い、議案は反対・保留なし賛成多数で承認されました。

組合の実態調査アンケートの声と労安活動が人事当局を動かす

幼稚園職員296人の不払い残業手当の支払い実現

静岡・浜松市職

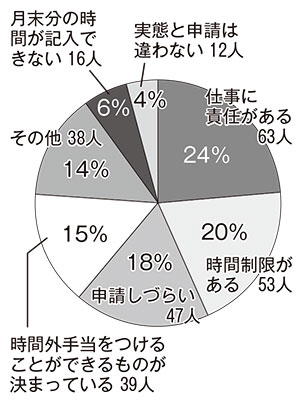

▲Q.時間外申請と実態はなぜ違う

浜松市職では、職場アンケートの結果を活用した要求活動で、60の幼稚園で働く正規・非正規の職員298人の内、296人に対して、合計で2万4878時間分、総額5534万円の不払い残業手当を支払わせました。また、総務部長名で「タダで残業、させていませんか?」の通知を出させ、不払い残業根絶を人事当局に宣言させました。

主張 働き方改革一括法案

安倍「働き方改革」の本質は、大企業のための「働かせ方改革」

「働き方改革一括法案」は、本来、労働者を保護するための労働法制を、生産性向上を目的とする企業の儲けのための「働かせ方」に変質させるものであり、憲法が保障する「生存権」やILOが提唱する「ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」を否定するものです。

おいしくて、楽しくて 各地で給食まつり

▲調理員になりきったちびっこも大喜び

各地で行われている「給食まつり」。全国の仲間が仕事の役割や大切さを住民に伝えています。今号は、愛媛と広島のとりくみを紹介します。

全国から広島・長崎へ 国民平和大行進スタート

9条守り核なき世界へ

国民平和大行進60周年

▲小田原市内を行進する神奈川自治労連の仲間

今年60周年を迎えた2018年原水爆禁止国民平和大行進が5月7日に東京・夢の島公園を出発し、現在、全国主要11コースで被爆地の広島・長崎をめざしています。

すすむ非正規公共評(42)

学習会呼びかけが組合加入のきっかけに

富山県事務所 とやま自治体一般労働組合

▲新しい仲間を増やすため、次回の学習会を計画しています

とやま自治体一般労働組合では、昨年の夏から、組合内で会計年度任用職員制度の学習会を数回重ねてきました。今年の4月28日には現場の非正規労働者向けの「会計年度任用職員制度学習会」を開催しました。

シリーズ12 いちから学ぶ仕事と権利

労働安全衛生活動で職場改善しよう

7月1~7日全国安全週間

▲自治労連では2年に一度全国の交流集会を行っています(写真は昨年)

今年7月1~7日の全国安全週間は、労働災害防止活動の推進と、安全に対する意識と職場の安全活動の向上にとりくむ週間です。職場における労働災害防止活動の大切さを再確認し、積極的に安全衛生活動にとりくみましょう。

憲法を政治にいかし、豊かな社会をつくろう

非核・平和の歴史を築こう いまこそ憲法9条の力を世界に広げよう

9条改憲NO! 5・3憲法集会280カ所で開催

▲東京・有明臨海防災公園に集まった6万人の人々

5月3日の憲法記念日に、安倍9条改憲に反対する集会が全国で行われました。自治労連がとりくむ3000万人署名や、憲法キャラバンでも「憲法を守る」声が広まっています。

組合員プラスアルファの力で3000万人署名目標を達成

岩手・平泉町職

▲観光客や通行人に署名を訴える平泉町職の青年部

平泉町職では、「3000万人署名」を組合員1人10筆超の目標をかかげ、管理職にも署名用紙を配布し協力を呼びかけるなど、幅広くとりくみ、5月8日には、町職100人プラスアルファの力で、目標の1000筆を超え、引き続きとりくみをすすめています。また、平泉町職青年部は5月19日、「平泉9条の会」とともに世界遺産・平泉中尊寺「月見坂」前で、平和と民主主義、憲法9条の大切さを訴える地域宣伝を行いました。

7市2町へ憲法キャラバン

「憲法改正」は本末転倒

かごしま自治労連

▲鹿児島県伊佐市との懇談

かごしま自治労連は、鹿児島県労連とともに5月末から憲法キャラバンを実施。7市2町を訪問し、憲法を中心に懇談を行いました。

今月の連載・シリーズ

6冊目

ジャネット・ウィンター 絵と文

晶文社 2006年4月発行 B5判・32頁 定価:1,600円+税

第28録

〔47〕

鹿児島・与論町職 喜村(きむら) 一隆(かずたか)さん

Collection47

第78品

静岡・浜松市職 宮下 早紀子さん

夏におすすめ♪ たくさあーんめしあがれ♪