代議員66人の発言 全国の経験を力に

※編集委員会の責任で代議員の発言をテーマごとに分けて掲載しています

来賓のご紹介

北九州市副市長 江口 哲郎 さん

全労連 議長 秋山 正臣 さん

日本共産党 副委員長 山下 芳生 さん

消防職員ネットワーク(FFN)浅尾 拓 さん

北九州市 武内和久市長からのメッセージ(要旨)

(江口哲郎副市長による代読)

自然災害や社会経済の変化など課題が絶えないなかでも、市民生活の安心安全を守るため最前線で奮闘されている姿に敬意を表します。だれもが人間らしく働き、安心してくらせる社会の実現という方向性は、行政を執行する立場においても分かち合い、北九州市としても力を尽くしていきます。

祝電・メッセージをお寄せ下さった団体

国民春闘共闘/全日本建設交運一般労働組合/全国自動車交通労働組合総連合会/全国検数労働組合連合/JMITU中央本部/JMITU通信産業本部/全国生協労働組合連合会/全国金融労働組合連合会/映画演劇労働組合連合会/日本医療労働組合連合会/全日本国立医療労働組合/全国福祉保育労働組合/全日本年金者組合/日本国家公務員労働組合連合会/国土交通労働組合/郵政産業労働者ユニオン/働くもののいのちと健康を守る全国センター/中央社会保障推進協議会/安保破棄中央実行委員会/原水爆禁止日本協議会/原発問題住民運動全国連絡センター/公益財団法人日本医療総合研究所/自治体問題研究所/自由法曹団/消費税廃止各界連絡会/消費税をなくす全国の会/新建築家技術者集団/全国革新懇/全国商工団体連合会/全国生活と健康を守る会連合会/全国地域人権運動総連合/全国保険医団体連合会/全日本民主医療機関連合会/日本婦人団体連合会/日本母親大会連絡会/非核の政府を求める会/農民運動全国連合会/日本国民救援会/日本労働弁護団/労働運動総合研究所/日本機関紙協会/労働者教育協会/(社)部落問題研究所/日本民主青年同盟/日本青年団協議会/日本のうたごえ全国協議会/日本高齢者運動連合会/日本新聞労働組合連合/全国農業協同組合労働組合連合会/全国建設労働組合総連合/航空労組連絡会/全国大学高専教職員組合/全国建設関連産業労働組合連合会/株式会社 かんきょうムーブ

補助組織・部会の発言から

用松(もちまつ) 寛秋(青年部)

青年部定期大会では代議員46人が参加し、2025年度運動方針が可決された。災害や平和の学習が多く報告され、愛知からは青年アンケートをもとにした要求づくり、東京からは交流会の経験が紹介された。

「つながりを大切にし楽しく活動したい」との声も。困難なことが多い世の中を変えるために、組織強化として組合活動を楽しくやっていこう。

海野(うんの) 由理(女性部)

女性部第38回定期大会に20地方組織57人が参加。茨城から女性組合員への差別的な昇給抑制改善署名のとりくみ、東京からは女性の要求実現のためアンケート調査を準備中と発言。京都では府内自治体の権利一覧の再点検、兵庫からは来年から青年女性部に組織変更するなど13人が発言。最後に執行部から自治労連ジェンダー平等宣言の具体化などを呼びかけた。

竹内 敏郎(現業評)

民間委託化や職員削減により、独自のノウハウや技術継承が妨げられ、災害時の復旧・復興の遅れや住民サービスの質の低下などの問題が発生している。現業職員削減政策の誤りは明らかだ。地域に精通し専門性を持った直営の現業職員・現業職場が不可欠。現業労働者を補う体制の構築、人員確保、処遇改善を勝ち取ることを現業評で確認した。

緒方 純子(非正規公共評)

45代議員中15人から活発な報告。ほこイカアンケートで組合員の本音を知り、増勢につながった。東京のスクールカウンセラー2500人雇い止めや京都の5年目公募で29人の現職雇い止めなど、問題を共有していくなかで仲間意識ができて増勢につながる。

我慢、遠慮、あきらめからは何も生まれない。ともに立ち上がろう!

大会前の23日に各補助組織・部会で総会や大会が行われ、税務部会から自治体DXやふるさと納税、窓口徴収での問題について文書発言が提出されました。

「公共を取りもどす」

憲法の理念を住民との共同で具体化を

田中 直樹(岡山)

倉敷市では学校給食調理場の民間委託化がすすめられ、雇用の場が失われている。市職労調理員部会では、安心・安全でおいしい学校給食を提供するため、市民とともに「倉敷市の学校給食を良くする会」を結成した。署名やビラ配布活動を行いながら、市民と連携を強め、市教委に対して、調理員の雇用の確保と労働環境改善要求をしている。

角(すみ) 和馬(奈良)

大和高田市の学童保育事業の委託先企業が今年4月に変更になり、休暇制度の改悪やタイムカードの改ざんされるなど労働条件が悪化した。組合員に対する不当労働行為も交渉に応じず不誠実な対応。市議会での追及や労働委員会のあっせんで団体交渉が実現した。たたかいはこれから。市民全体や全国の仲間と連帯した運動をすすめる。

祖父江 昌弘(三重)

「保育士配置基準・公私間格差是正請願」を県議会において、全会一致で採択させた。県内4地域で自治体一般労組の保育分会をつくり、QRコードを利用した「より良い保育アンケート」にとりくんだ。公立と民間の保育士8831人に送り、1105人から回答。マスコミに知らせ議員要請した。県内過半数の12議会で採択され、配置基準改善に貢献した。

勝田 忍(鳥取)

民間保育園職場で突然の人事考課制度の導入、給与への反映が発表された。県本部と単組で迅速に対応し、チームワークへの影響、業務負担の増加、離職の懸念などを意思統一し、交渉に臨んだ。法人側は最低でも「現行水準維持」というが、コンサルに丸投げの実態が明らかになった。今後も継続して協議していく。

新田 昌之(京都)

多くの自治体で人件費比率を下げるために委託化がすすんでいる。京都でも来年4月に向けてさらに委託化が進行中である。京都北部で学童指導員の集いを開催し、組合のない自治体にも案内を送り、参加を得ることができた。

委託問題に対応するためには労働組合の存在が不可欠であり、組合員拡大と処遇維持のたたかいが重要だ。

木下 克己(広島)

業務でもAI活用がすすんでいる。「業務省力化」の一方で、仕事が奪われる危険もある。労働組合として、システム事業者に利益が集中しない制度づくりや、人の手が必要なケア労働者などの仕事の再評価にとりくむ必要がある。さらにAI活用を気候変動解決や労働時間短縮という人間社会に役立つものにしていく必要がある。

大村 遼(埼玉)

昨年12月、当局が突然入間市内の全学童保育室の民間委託化を示した。理由は人材確保と保育の質の向上だが具体的な根拠はなく、ねらいは人件費の大幅削減。雇い止めとなる支援員・補助員への使用者責任も果たさず、保護者の理解も得られない強引なすすめ方。公立だからこその安心安全な保育と雇用を守るため、支援をお願いする。

小西 陽子(愛媛)

一昨年に西予市長が市立病院・介護施設の指定管理者制度導入を発表。組合は職員アンケートや要求書を提出し、団体交渉等で職員の不安や苦悩の声を届けたが、当局は不誠実な対応に終始し、議会でも可決された。現場が混乱するなか、介護スタッフが西予医療介護職員労働組合を結成した。より良い勤務条件・環境を勝ち取るため活動していく。

新屋 康夫(石川)

震災翌日から全国の自治体職員が支援に駆けつけてくれたことに感謝。県は3年間の任期付き職員で復興の対応をしているが、職員から「辞めたい」と声が聞こえてくるほどの困難さ。本当の復興を考えるなら期間の定めのない職員を採用し、住民と自治体がお互いをリスペクトしながら地域に踏みとどまる決意を固め合うことが大事だ。

山内 佑樹(愛媛)

愛媛県本部は毎年愛媛自治研を開催している。異常気象による災害が各地で発生するなか、昨年は気候危機をテーマに学習・討論した。今年は災害をテーマにする予定。保育部会は県内各自治体に災害対策についてアンケートを実施。寄せられた声を集約し、災害から子どもを守る保育所づくりや保育士配置基準の改正を求めていく。

三宅 一生(いちお)(広島)

来年10月に広島で行われる自治研全国集会に向けて準備をすすめている。自らの仕事を語るとりくみを1年かけて11回、22職場で行った。住民の願いや、どのような仕事をしたいか、そのための活動をどうするかなど、それぞれの日々の仕事を通して、自治研の重要性を再認識できている。全国から多くの参加で、自治研全国集会を盛り上げ成功させよう。

西口 哲之(埼玉)

育児関係の休暇制度が充実しても人員不足で使えず、職場に軋轢も生じている。余裕ある人員配置が前提だ。職員数減少に比例してメンタル疾患による休職者も増加する。職員数は住民サービスの水準と一体であり、働きやすい職場づくりと要求実現のために大事な課題だ。人員要求は成果につながりにくいが諦めずに運動をすすめる。

濱野 真(茨城)

茨城共同運動連絡会による対県交渉懇談で、県本部保育部会が交渉懇談を担った。慢性的な人員不足の解消、処遇改善、施設環境改善を訴えた。市町村職員が組合として県と対等の立場で交渉するのは貴重な経験で、住民のための政策を考え要求する自治研活動そのもの。今後も地域や市民団体とともに連帯して県民のための県政が行われるよう要求していく。

吉田 仁(ひとし)(岩手)

大船渡の林野火災では昼夜を問わず極度の緊張と疲労のなかで従事した。しかし、人勧で「政策の企画立案等の業務」のみ強調していることに違和感を覚える。頻発する災害にまず対応するのは地方で働く公務員だ。専門性がますます求められている。あらゆる分断に立ち向かい、災害に耐え得る職場、住民のくらし、いのちを守る職場をつくっていこう。

賃金・労働条件・権利

希望と意欲もてる賃金 働きがいと魅力ある職場へ

門田 小百合(山口)

アップデートで山口県の地域手当はゼロとされ、人材獲得はさらに困難となり、人口流出も懸念される。大きな危機感のもと、昨年12月に市長会、町村会にはじめて要請行動。今年5月には議会を回った。多くの議長が懇談に応じ、人口流出阻止で共感を得た。社会的賃金闘争と位置づけ、運動を強化したい。

谷本 誠一(山口)

会計年度任用職員の一時金支給額の絞り込みが行われていたが、支給額については県内全自治体で正規基準に改めさせた。勤勉手当も絞り込みをさせなかったのは、自治体キャラバンで労働組合が監視していた結果だ。一方で処遇の改善はすすんでおらず、当事者が組織されなければ現場の問題を掴めない。私の出身単組を含め、組織化を行っていく。

鎌田 美里(青森)

相次ぐ休職により膨大な時間外労働になった。安全衛生委員会で「出退勤記録と時間外命令の差異がある」と調べたが改善されないため、組合で要求書を提出し、粘り強く交渉して年度途中での人員増が実現した。初めて組合の大切さがわかった。「健康と生活を守るために組合は欠かせない」と説明し、多くの職員が組合加入した。

小磯 扶佐子(東京)

足立区職労は「健康で働き続けられる職場をめざす100の要求」にとりくんだ。若手の組合員を対象にアンケートを送付し、回答率が徐々に向上。今年度は約20%に達し、職場実態を赤裸々につづった回答を得た。事務職に保留定数が導入されるなど、一定の成果を達成。他職種への拡大や長時間労働の解消、若手の離職防止に向けたとりくみをすすめたい。

水書(みずかき) 俊哉(茨城)

茨城では、一部を除く多くの自治体で0%だった地域手当が4%と大きく前進。引き続き6%をめざす。古河市職労では現状6%の支給割合堅守のため、組合として「できることはすべてやる」の覚悟で活動してきた。単組独自の緊急要求書提出や市議会議員への働きかけなどさまざまなアプローチの結果、今年度の支給割合は維持した。

夏目 直子(愛知)

西尾市では24人勧の地域手当の大くくり化で10%から8%へ引き下げ提案。全職場の組合員の声を聞き団体交渉し、数年ぶりに朝ビラを配布。全庁署名で組合員数を超える1000筆以上を集め、市長交渉を行ったが議会に上程された。

基本的な活動を行うなかで組合への信頼は高まった。全国の仲間とともに地域間格差をなくすとりくみをすすめる。

福島 大輔(東京)

昨年、特別区勧告で不公平な配分が問題視され、中堅層や再任用職員の処遇改善を求める声が高まった。東京自治労連は特区連や各単組とともに署名活動や啓発を行うことで組合員からの信頼も高まった。労働組合は信頼の積み上げで成り立つ組織だ。目に見える活動で信頼を得て、成果を示して次につなぐサイクルをつくり出すことが鍵だ。

矢萩 紀明(北海道)

会計年度任用職員の賃金が遡及改定しないと最低賃金を下回ることから、石狩振興局の8市町村に「4月遡及改定すること」「公務公共業務に携わる民間労働者の賃金・労働条件は、公契約の適正化をすすめ改善すること」と要求書を提出。8市町村全てで遡及改定し、期末勤勉手当も正規職員と同じく支給していることが確認できた。

谷口 優子(鹿児島)

私が働く障害者施設の職場で約20年ぶりの常勤職員の賃金表改定、資格手当と非常勤職員の経験加算の創設など前進した。職場での賃金闘争に加え、社会的な賃金闘争をすすめていく。最低賃金を大幅に引き上げると同時に、年収の壁や介護保険料等の制度の見直しをしないといけない。制度の見直しも求めていく。

重森 しおり(岡山)

岡山市非正規公務員協議会では、今年度は労使合意による「給料表の現給保障」と「休暇制度の経過措置」の最終年であることから「kai-kai」〈会計年度任用職員制度―改善〉運動をスタートさせた。職場や職種ごとに少人数の学習会を開催し、機運を高めて当局交渉に臨み、合意内容を保障させるなど大筋で合意した。「ベテラン職員実態調査」も行い、改善にとりくんでいる。

生田 千鶴(大阪)

「健康で働き続けられる職場づくり交流会」を連続開催し、ハラスメント問題では学習会と第三者介入のスキルを身につける実践講座などとりくんだ。労働安全衛生に関する情勢学習会や交流の場を設けるなど、全国の知恵と経験を活かした労安活動の強化を要望する。自治研活動と結合して魅力ある職場と労働組合づくりに奮闘する。

峰村 広子(東京)

品川区職労では「年休取得・超過勤務実態アンケート」を実施。保育園職員の年休取得は改善傾向にあるが、依然として課題が残り、職場全体の労働環境悪化や低賃金への不満が指摘された。また早期退職を考える職員が増加し、働き続けられる職場づくりが求められている。今後もアンケートを通じて労働条件改善にとりくんでいく。

高橋 英之(長野)

上田市職労は学習会を毎年春と秋の2回実施し、賃金関係等の理解を深めるとともに組合員の実情をつかんで組合のとりくみにつなげている。組合脱退を申し出てきた組合員に組合が勝ち取ってきた成果を説明すると脱退を取りやめたということもあり、組合員に対し組合の意義を説明するとりくみもすすめ、要求を勝ち取っていきたい。

石井 壮資(そうすけ)(静岡)

伊東市長の学歴詐称疑惑で、全国からの苦情に職員は心身ともに疲弊している。組合は事態の収束と安心して仕事ができる職場環境を求めて市長に要請。職員の負担軽減の具体化を人事当局にも求め、改善がすすみつつある。組合が予算人員闘争をすすめて今年で16年目になる。今回を機にあらためて各職場から人員要求の実現に向け、交渉を強化していく。

黒濱 亮(千葉)

地域手当について、千葉では全県一律4%、既支給地域では軒並み引き下げとなった。各組合と全県で重層的な運動を展開し、国の設定を超える支給率を55中29自治体に拡大させることができた。この秋は、職場の声を可視化して賃下げできない状況をつくっていこう。自治体との共闘の可能性も広がっている。

憲法・平和・基本的人権

だれもが安心してくらせる平和な社会を

小川 和昭(兵庫)

近畿ブロック青年部は「神戸ウォーク~震災から30年」を実施し交流を深めた。戦後80年のとりくみで「原水禁世界大会プレ企画」にも参加。青年の防災意識や平和意識を再確認し高めるきっかけになった。次世代の自治労連活動を担う青年たちが迷うことなく学習に参加できるように、今後は本部のより一層のサポートが欲しい。

坂本 州平(佐賀)

対話と学び合いを目的に九州ブロック青年部では6月に「九州コネクト青年企画in沖縄」を開催、九州各地から40人の青年が沖縄に集まった。嘉手納町の8割を占める米軍基地の異様な光景。地元住民・自治体が反対するなかでのパラシュート訓練などの現状を学んだ。「戦争は過去や他人事でない」と青年が平和について考える良い機会になった。

福島 功(京都)

自治労連は、差別や分断ではなく団結と連帯の立場から運動を構築し、憲法の理念を具体化していく必要がある。「対話と学びあい」ではそれぞれの職場において組合員や加入対象者と「どのように対話するか」の実践と探求、成功事例の全国的な蓄積と新たな学習教育システムが必要だ。今大会を契機に大きく前進しよう。

當間(とうま) 利江子(沖縄)

報道では石垣・与那国・宮古島で行われる軍事訓練で、相手艦隊を攻撃する新兵器NMESIS(ネメシス)が持ち込まれると報じられている。新兵器を南西諸島に配備されれば、米軍の対中覇権戦争の準備は大きくすすみ危険だ。基地をなくそうと沖縄や西日本のネットワークが結成されており、米軍基地や自衛隊基地をなくす大きなうねりにしたい。

今泉 しいな(神奈川)

市長選挙で横浜市従は、市民本位の市政実現をめざす運動を継続してきた。また、横浜ノースドックの米軍配備に反対し、署名活動を呼びかけている。先日、私は横浜市従の役員となった。大会方針の「対話と学びあい」による組織強化をすすめ、若い力と女性の力で次世代継承やジェンダー平等を通じて労働運動を盛り上げていく決意だ。

武藤 貴子(愛知)

自治体労働者の役割は憲法25条にもとづき住民のいのちとくらしを守り、人権を保障することだ。全国の運動で保育士配置基準を子どもの人権を守る制度に改善させた。「なぜ組合が平和のとりくみを」と言われるが、対話や学びを重ねるなかで平和と人権を守る運動の大切さがわかってくる。自治労連運動に確信を持ってとりくむ。

花房 夕子(長崎)

昨年12月に日本被団協がノーベル平和賞を受賞。私の人生すべてが20㌔圏内に収まる長崎県民だ。小学1年時に映画『ピカドン』を観て、怖くて原爆の話が苦手になった。父が被爆者手帳を持つ私は被爆2世で、今では世界大会の分科会で被爆遺構巡りガイドをしている。これからも組合は組合員のためにあるという原則を忘れず運動したい。

岡上 則子(高知)

高知自治労連は3月に反核へんろ、5月にビキニデーin高知、6月の原水爆禁止四国大会にとりくみ、メッセージリレー旗は平和の思いを見える形にした。長崎の世界大会にも青年が参加した。戦争や核兵器は自治体の仕事そのものも破壊する。平和と憲法を守ることは私たちが働き、くらし、次世代にバトンを渡すための現在進行形の課題だ。

安田 直美(東京)

東京自治労連9区職労のうち、女性委員長は5人。「ジェンダー問題」を女性だけでなく、全労働者の権利向上の問題として「自分ごと」ととらえてほしい。女性が多い保育職場での男性トイレの不足、男性にも更年期障害はある。性別にかかわらず、声を上げづらいことを要求にして、仕事と家庭が両立できる職場をつくろう。

浜崎 理恵(広島)

被爆80年の節目。初めて平和行進に参加した人が10人、単組でも呼びかけに応じてパネル展などが行われ、折鶴も多く集まった。

組合員は8割が女性、うち4割が非正規。女性がすすんで非正規を選んでいるわけではなく、多様な働き方で分断されている労働者を組織化していく必要がある。深刻な声も寄せられており、処遇改善もすすめる。

参加者の笑顔いっぱい!大会速報「かたらんと」

北九州では、「仲間にならない?」は「かたらんね?」。今大会のおもいを込めて「かたらんと」と名付けた現地速報には参加者の声であふれています。速報班は「紙面を割り付けだけです」と照れ笑い。実行委員会のみんなが持ち場の合間に記事を集めて紙面に!

編集部のみなさん

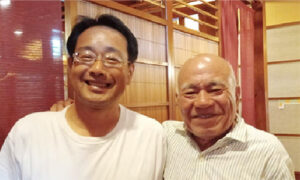

鹿児島県から初めて参加 岸田徹さんと川西盛勝さん

「5月の中央委員会で新規組合加入が承認された。本大会では桜井委員長から組合旗をいただいた」(岸田さん)

「このような大きな大会にこれまで参加したことはなかった」(川西さん)

左から岸田さん、川西さん

組織の強化拡大・次世代育成

要求闘争と一体で仲間を増やそう

磯村 和佳子(愛知)

名古屋市職労のある区役所では会計年度任用職員を中心に機関紙を仕分けする「ちょこまか隊」を結成。フットワークと責任の軽さから命名。役割ができることで無理せず集まれるようになった。作業を通じて交流し情報交換をするなかで、毎日サービス残業している隊員の実態を上司に伝え、定時で帰れるようになった。

福本 えりか(京都)

京都市職労ではだれもが気兼ねなく参加できる集まりを月1回開催。普段交流のない組合員同士が出会い、自然と仕事や組合の話題が生まれている。年間を通じてさまざまなとりくみが集中し、役員に大きな負担がかかっている現状を見直し、参加が難しい女性、青年、子育て世代など、だれもが参加できる組織づくりをめざす。

向井 直紀(神奈川)

現場では入職よりも退職が多く困っている。転職ありきで就職活動する若い人もいる。神奈川県職労連では、お弁当付き昼休み職場集会や若手によるレク企画も実施しながら、組合への加入と定着をめざしている。

また、賃上げを勝ち取っているが病院職場では4月遡及されない問題もあり、この点も含めてたたかっていきたい。

佐藤 良亮(静岡)

静岡自治労連青年部では交流イベントが盛り上がりを見せている。東海北信ブロック青年集会や全労連東海北陸ブロックサマーセミナーでは学習やグループトークを通じて青年が見識を深め、県青年部のホテルディナーやラフティングも青年同士のつながりをつくり出している。これらを各単組の新採獲得や青年部活動などにつなげていく。

越智 太一(大阪)

大阪府職労では、組合員が「参加したい、声をあげたい」と感じられる活動をすすめようと工夫・努力してきた。完全オンラインでグーグル機能などフル活用し、みんなと話せる参加型の会議運営に女性や若手の参加が増え、毎回「楽しかった」「元気が出た」との声が寄せられている。組合員の主体性が発揮できる活動を元気に楽しくすすめていきたい。

平間 千晶(岩手)

昨年の定期大会に参加し、「たたかう労働組合」の姿に私は衝撃と感動を受けた。安心して働けるのは組合があるからこそ。若手は先輩の築いた制度と権利を受け継ぎ、守り育てる責任がある。単組では、若手の挑戦とベテランの知恵が結びつき、運動に新たな活気が生まれている。委員長たちの組合再建への強い思いにも心を打たれた。

塩森 真由美(愛知)

20年の会計年度任用職員制度開始の時、組合がなかったため事前説明もなく、経験年数のリセットや、本給のカットなど理不尽な扱いになった。自分たちで声を上げないといけないと気づき組合を結成。会計年度任用職員は声を上げにくい事情がある。組織化してその声を拾い、正規と一緒に住民の笑顔につながる職場をつくりたい。

村上 はつみ(千葉)

船橋市職労の4月の新採向け組合説明会は今年は200人が対象となった。会場が狭く、テーブルも無い状況だったが、要員38人で臨み、90人が加入してくれた。Webアンケートで組合に期待することを尋ねると「職場の改善」が最多だった。地域手当削減を阻止し、夏季休暇削減提案を跳ね返した組合には、期待が寄せられている。

吉田 久美子(徳島)

徳島自治労連では会計年度任用職員の労働実態をつかむアンケートを全自治体に送り、調査をすすめている。全自治体で自治労連の旗をかかげるという目標の達成に向け組合員の声を伝え処遇改善と組合員拡大への協力を得る議員懇談にとりくむ。自治体との交渉や議員の質問等で要求を実現し、会計年度任用職員を組合に迎えていきたい。

谷口 和也(大阪)

かつて自治労の組合は「保育職場に休憩時間の保障を」との要求を取り上げてくれなかった。多くの仲間の支援で30年前に泉大津市職労を結成し、交渉で「パート保育士の雇用と休憩時間の保障」が実現。「職員の声を要求にして実現をめざす」という原点に立ち返り、若い仲間たちと「対話と学びあい」で楽しくがんばりたい。

細川 野花(やか)(高知)

次世代育成やこれからの組合運動を考えていく上で、多様性・双方向・納得性・蓄積の4つが重要なポイントだ。高知自治労連ではこの4つをもとに大会の組織強化拡大中期計画を補強し、運動の見える化、出前講座など賃金学習の強化、単組の課題や意見を吸い上げるボトムアップ型運動、男女ともに参加できる活動の実現をめざしている。

菊池 仁(ひとし)(静岡)

富士市立中央病院が4月から地方公営企業法全部適用に。県本部は当該単組に対し、弁護士を講師にした学習会や労働協約の締結に尽力。中東遠総合医療センター労組では「脱退を防ぐには」を常に意識したとりくみで、成果を上げている。この活動を県本部が主体的に他単組とも共有し、組織強化拡大につなげたい。

鈴木 正宏(神奈川)

三浦市職労は年度途中の採用者にも説明会を実施し、組合の役割を説明。定年延長の職員にも直接説明し加入を呼びかけた。本部の「働くみんなの要求・職場アンケート」を年齢別・職場別で分析し、経年変化を機関紙で公表。市長との懇談でも結果を共有している。アンケートの利便性向上や全国との共有などで政策立案に役立てていきたい。

田邊 洋(ひろし)(島根)

介護でも医療でも日々の激務で労働者は心身ともに限界を超えている。集まって話すことも困難だが、少人数でも話し合う場を持てば解決策につながる。県本部定期大会ではしゃべり場で盛り上がり、各組合でもレクリエーション企画等の検討を始めている。こうしたとりくみを未加入者との対話に広げ組織強化拡大につなげていく。

三浦 真也(福岡)

「対話と学びあい」にもとづき春の組織拡大集中期間での目標をほぼ達成した。福岡市立病院労組では少人数でグループに分かれ、交流・語り合いのなかで新採職員90人の約半数が組合加入した。北九州市職労保育所部会、学校嘱託労組でも対話を基本にとりくんでいる。「要求で対話し、要求の実現」を呼びかけ組織拡大をすすめる。

松尾 泰斗(大分)

昨年度、大分市当局は会計年度任用職員の公募を強行。大分市会計年度任用職員労組および県自治体一般労組は、雇用不安が高まっているなかで、公募の問題・不当性を指摘し、希望者全員を採用するように求めた。その結果、希望者がほぼ全員が採用されたことを新歓説明会やおしゃべりランチ会で伝え、組織拡大につなげている。

加藤 卓志(秋田)

大仙市職労では、合併後組合員が減少したが、「組合に加入して野球大会で全国をめざそう」と声かけしたところ、野球に限らず若手組合員で声かけする風土が醸成され、組合員が増えた。

また、特別重点支援措置も受け、共済プレゼントにとりくみ70%加入を実現した。財政状況も改善し活動も幅が広がり好循環をもたらしている。

伊藤 一三(いちぞう)(和歌山)

要求実現と共済加入推進を拡大方針に、新採説明会や職場訪問、歓迎会イベントなどとりくんだ。学習会、要求書提出・団体交渉、ニュース発行、アンケートなど、会計年度任用職員に「労働組合を見せる運動」で組織拡大。地域手当引き下げの当局案に組合員から怒り声。「対話と学びあい」で組織拡大と要求前進する。

根本 雅彦(福島)

二本松市職労では新採加入促進のための緊急アンケートにとりくんだ。「自治労連を選択して良かったこと、新採加入促進につながるアイデア」などを聞いた。たくさん回答があり、仲間を増やしたいと考えていることがわかり、心強く思った。

また、職場先輩が積極的に声かけしてくれるようになり、過半数の組合加入を実現した。

坂井 雅博(新潟)

今年は任用回数上限の撤廃が重点要求。6月からとりくんでいる団結署名などを会計年度任用職員全員に配布し対話が広がった。9月に提出、記者会見や議員要請も行う予定。交渉内容などを一人ひとり届ける度に組合加入者が生まれた。困難もあるが「対話と学びあい」を基本に、臨機応変な対応と工夫で展望は切り開けると実感した。

安宅(あたか) 正博(兵庫)

給与制度の改善だけでなく、人を育てその職員が力を伸ばせる仕組みづくりが大切。努力が正しく評価される制度を求めつつも人材育成を通じた格差の是正が必要だ。組合加入の拡大と組合役員の育成を実現していくため、各自治体でのとりくみの情報を共有し、討論し、正しい道を見つけていこう。

江口 辰之(滋賀)

大津市労連では昨年の全国大会以降、自治研、自治体学校、ブロックの学習交流集会にかつてないほど若い役員・組合員が参加している。流れをつくったのは若い組合役員。当初は加入を断っていたが、仕事で困っていた時に声をかけてもらったことや座り込み交渉に誘われて役員へ。活発な活動で、青年みんなが成長している。

坂田 俊之(大阪)

討論の特徴として次世代への継承に展望が見えてきた。私たちの運動は「マラソンではなく、リレー」だ。このバトンをどう受け継ぎ、次の世代に引き継ぐのか、果たすべき役割と課題は明確である。「自治労連があってよかった」「自治労連に入ってよかった」と実感できる自治労連の値打ちを発揮し、魅力ある自治労連へともに奮闘しよう。

岩手におでんせ!

次期開催地からメッセージ

1996年の大会以来、30年ぶりの岩手開催。当時は寒冷地手当をめぐって「地方財政や地域経済、民間への影響がある」と自治体や議会も巻き込んで国民的な共同をつくりだしました。今こそ、当時のようなたたかいをしよう。来年は岩手におでんせ(いらっしゃい)!