再び悲惨な戦争に導かないために歴史を学ぼう

戦時下、公務員が何をさせられたか

▲戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える施設として2012年に開館された滋賀県平和祈念館(写真提供:滋賀県平和祈念館)

戦時中、召集令状の伝達など戦争と国民生活に関わる仕事を地方公務員が担いました。いま日本が戦争する国へと変貌するなかで当時を振り返り、自治体と自治体労働者の役割について滋賀県平和祈念館職員の田井中洋介さんに聞きました。

徴兵検査や召集令状 疎開対応や配給まで

滋賀県平和祈念館には、戦争当時のさまざまな記録や体験談・実物資料が残されています。

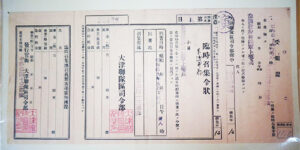

当時は警察から受け取った召集令状(赤紙)を対象者に手渡し、出征者を軍まで送る役割を役場の職員が担いました。村長や兵事係が交代で付き添い、家族とともに送り出したことが記録されています。また、徴兵検査の補助も職員が行っていました。戦死通知は村長や兵事係が遺族に伝える役割を担い、「もっとも辛い仕事だった」と体験者は語っています。

女性職員は配給業務や疎開学童の支援、空襲被害者の世話などを行い、宿直や警報対応にも従事していたそうです。さらに役場職員が徴兵されると、職場の人員不足から女性が雇い入れられる状況もありました。

「当時のことを知って」記録残した地方公務員

旧大郷(おおざと)村で兵事係に勤務していた西邑(にしむら)仁平さん(故人)が残した役場書類は、当時の記録として大変貴重です。敗戦すると全国で当時の資料は廃棄が命令されましたが「お国のために村のみなさんが生活や命をも投げ出して戦ってきたのに」「遺族の方にも申し訳ない」と兵事関係書類の大部分を自宅に保管されていました。

西邑さんは長らく秘密にしていましたが、2008年に「当時のことを知ってほしい」と資料を提供し、滋賀県平和祈念館でも資料の一部をお借りして展示しました。

戦後80年のいま問われる私たちの役割

戦後80年を迎える今年、戦争特集が多く組まれ、平和祈念館にも多くの取材があります。しかし近年、このような取材に対しても公務員が自由に発言しにくい風潮が強まっていると感じます。

いま、有事に備えるためとして日本の防衛費が増大し、自治体には避難計画の策定などが国から求められています。

住民の体験談や実物資料を広く知ってもらい、日本が再び悲惨な戦争をしないために戦争の歴史を学ぶことが必要です。

平和な世界を築いていくために私たち公務員が何をすべきか考えるきっかけになれば幸いです。

▲滋賀県平和祈念館で展示されている臨時召集令状(いわゆる「赤紙」)の複製品(写真提供:滋賀県平和祈念館)

記事の詳細はコチラ

詳細は『自治と分権』第3号をお読みください