揺れる世界情勢 軍事基地化すすむ日本

ロシアによるウクライナ侵攻

2月24日、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始しました。ウクライナのNATO加盟などをめぐり、ロシア側は集団的自衛権を主張しましたが、国内外から大きな批判と「ウクライナからの即時撤退」を求める世論が大きく広がりました。自治労連は、国連UNHCR協会や日本ユニセフ協会を訪問・懇談し、避難者支援のために集まったカンパを届けました。

沖縄本土復帰50 年、「安保3 文書」を閣議決定

1972年5月15日の沖縄本土復帰から50年。沖縄県知事選挙(9月11日)において、辺野古新基地建設に反対する玉城デニー氏が再選を果たしました。

一方、岸田政権は12月16日、「安保関連3文書」を閣議決定。「敵基地攻撃能力」の保有を容認し、これまでの「専守防衛」をかなぐり捨て、戦後日本の安全保障政策を大転換しました。閣議決定が行われると、沖縄以外の南西諸島や九州地方を中心に、ミサイル配備や自衛隊駐屯地の建設が加速しました。自治労連は、「憲法9条を形骸化し、くらしも平和も破壊する大軍拡・大増税を推し進めるもの」と批判し、閣議決定の撤回を求めました。

保育園での事件・事故が相次ぐなか、「もう1人保育士を!」のとりくみ広がる

園児への虐待や送迎バスでの置き去り事件など、いわゆる「不適切保育」の問題が相次いで明るみになりました。自治労連は、保育士の労働条件など国に対して抜本的な改善を図るよう求めてきました。愛知で2月に「子どもたちにもう1人保育士を!」と、保護者と地域住民、労働組合による実行委員会が結成され、「今の配置基準では子どもを守れない」と、保育者や保護者へのアンケート、シンポジウム、記者会見を展開し、共同の輪を広げてきました。

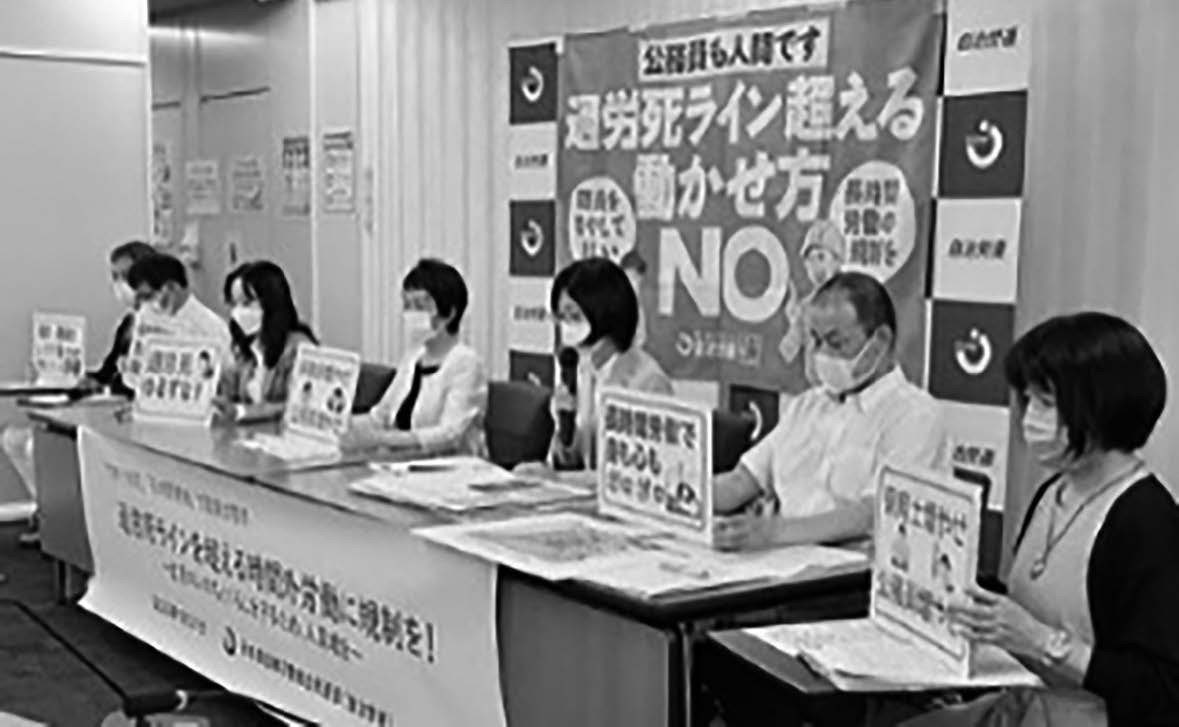

労働基準法33 条の見直し含めた長時間労働の抜本的規制を

自治労連は、5月31日、「いのち守る運動」の一環として、公務職場の長時間労働について総務省・厚生労働省へのヒアリングと、「職員守る署名」2万161筆を総務省に提出しました。あわせて、青天井の長時間労働を可能とする労働基準法第33条1項・3項の濫用問題について記者会見を行いました。

物価高騰、商品値上げで生活苦しく人事院は引き上げ勧告するも極めて低い水準

人事院は、3年ぶりの俸給表改定と一時金引き上げの勧告を行いました。しかし、30歳代後半以降の職員は据え置き、公務全体の生活改善にならない極めて低い勧告に、自治労連は「2年半以上におよぶコロナ対応や相次ぐ自然災害対応など、公務労働者の奮闘にふさわしい賃上げこそが必要」と声明を出しました。

会計年度任用職員の抜本的な処遇改善をすすめる「誇りと怒りの3T アクション」

自治労連は、「誇りと怒りの大運動」を継承し、会計年度任用職員の抜本的な処遇改善と組織拡大に向け、「3T(つながる、つづける、たちあがる)アクション」を掲げました。各地でアクションを通して仲間を増やし、賃金引き上げや均等待遇の実現などをめざす運動にとりくみました。とくに「再度の任用」について、総務省の「国の運用が3年」と例示するマニュアルの問題点を指摘して、全国で雇い止めの撤回などを勝ち取ってきました。

「公共を取りもどす」運動を提起(自治労連定期大会)

自治労連は、第44回定期大会(8月28~29日オンライン)で、「公共を国民・住民の手に取りもどす」運動方針を提起・確認しました。改憲を許さず、憲法がいきる地域をつくるために「憲法大運動」を呼びかけました。

10月1~2日にかけて「第16 回地方自治研究全国集会in ハイブリッド東京」が開催され、オンライン併用で行われました。気候危機について、環境活動家や各地のとりくみの報告がありました

「保険証」廃止とマイナンバーカードの

強制許すな

10月13日、河野太郎デジタル相は、これまでの「マイナンバーカードの取得は任意」「紙の保険証は存続する」とした原則を反故にし、「2024年秋に現在の健康保険証の廃止を目指す」と公言し、事実上、マイナンバーカード取得の強制に踏み切りました。自治労連は、保険証廃止の撤回を求めてとりくみをすすめました。

「青年未来づくりプロジェクト」

2021~22年末にかけて、7つの自治労連地方ブロックで「青年未来づくりプロジェクト」が実施されました。新型コロナの影響も大きいなか、当初の2018年開催予定時から内容の変更や開催方法の工夫などをこらしながら、各ブロックで「青プロ」を成功させました。

<<2021年 2023年>>